破壁、融合、共生:西安交通大学一附院如何培育良好的科研“生态”?

2025年8月23日,国家自然科学基金委员会公布2025年度项目资助结果。西安交通大学第一附属医院迎来历史性突破——共获资助121项,较2024年增长27.36%。

这一成绩不仅刷新了医院在国家自然基金申报工作中的历史纪录,也标志着科研体系建设与组织能力迈入了全新阶段。如此“跨越式增长”的背后,离不开多年来对科研机制的持续优化、对人才队伍的系统培养,以及对学科交叉的深耕推进。

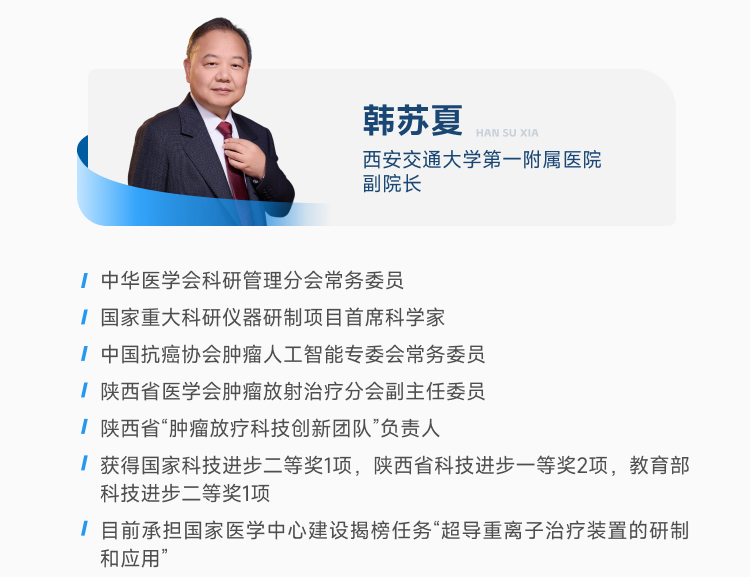

“看到这个结果,我意想不到,内心非常自豪。”韩苏夏说。他是医院分管科研的副院长,也是一名长期活跃在科研一线的医生。从科技部副部长到医学部科研处副处长,再到分管科研的副院长,他深度参与并见证了医院科研工作的推进。

这份成绩的背后,是一套逐步成熟、持续进化的科研组织体系在发挥作用——从顶层设计到青年成长,每一个环节都在为“中标”蓄力。

一、从顶层设计到本子质量,靠的是“落实”二字

医院科研成果的大幅增长,离不开一整套逐步搭建、不断优化的“有组织科研体系”。

韩苏夏介绍,这套体系大致可以分为三个层级:

第一层,是医院的顶层设计。由科技部承担科研工作的整体谋划、政策制定与资源统筹,是明确方向、搭建制度框架的中枢力量,为各科室与个人提供清晰的目标导向与执行路径;

第二层,是科室的联动机制。科研任务被具体分解到各个科室,由科室主任作为第一责任人,形成“院抓方向、科室抓落实”的协同架构,让每一个项目都能“落地有主、推进有人”;

第三层,是科研人员的能力提升。医院通过集中培训、专题讲座、专家辅导等形式,为申请人提供从立项思路到文本打磨的全链条支持,确保每一份“本子”都经得起高强度的评审竞争。

“和传统靠医生‘自觉申报’的模式不同,我们更关注的是如何把任务真正‘落实’下去——不是讲完就完了,而是落到人、落到事、落到结果。”韩苏夏说。

围绕这一体系,医院还同步搭建起了一系列贴近实际、易于操作、覆盖前中后的科研支持机制,让科研组织体系真正“动起来”。

比如,专门设立的“科研门诊”每周三固定开诊,晚上特别安排专家一对一审修项目申请书,从标题逻辑到技术路线都细致打磨,2024年全年已连续开设10次,深受青年医生欢迎;此外,还有覆盖全年节奏的“国科金辅导班”、“审修班”以及灵活的“科研假”制度,为申报人预留集中的阅读与写作时间,有效缓解临床科研人员的“时间焦虑”。

“我们所有的设计,都是尽量‘贴着申请人’的难点来做服务,真正帮得上忙。”韩苏夏补充道。通过这些机制,科研从“靠个人摸索”变成了“有人领路、有梯登高”,科研人员的积极性、获得感也在制度推动下不断提升。

二、医工交叉,从理念走向成果

在本次获批的121项项目中,有多个项目来自医工交叉、信息融合等方向,体现出西安交大一附院近年来在“学科融合科研战略”上的持续推进与组织保障。

在医院党委领导下,医院多次组织“医学+”战略合作落地研讨,院领导带队主动与各院系建立长期协作机制,打破传统“医学申报”边界,推动临床学科与理、工、信、管等方向实现深度融合,逐步建立起多学科交叉申报的制度体系与合作文化。为了将“医工交叉”从理念真正落地为成果,医院也构建起一套高度组织化的科研支持机制,贯穿项目申报的全流程。

围绕“以国科金为抓手”的学科提升路径,医院科技部坚持“早动员、早撰写、早辅导、早完善”的“四早”原则,主动组织申报摸底、目标拆解与深度对接,推动科室与院系“结对子”协同选题。

在此基础上,医院还打造了包括“科研门诊”“国科金撰写大讲坛”“逐项修改班”等在内的全链条辅导体系:既有面向全院的评审趋势与文本培训,也有聚焦具体学科方向的精修机制,为项目落地提供有力支撑。通过“组织力+交叉力”的双轮驱动,医院不断拓展资助来源渠道,也为今年的中标跃升奠定了坚实基础。

这一方向如今已在具体成果中得到体现。

例如,医院胆道外科团队在多个临床问题上持续推进医工交叉研究,取得了一系列标志性进展。在预后评估与精准诊断方面,团队基于数模驱动、影像组学和机器学习算法,成功实现了对胆道肿瘤的个体化预后预测和胆囊肿瘤性息肉的智能识别,为临床提供更精准的辅助决策;在影像分析方面,团队开发了基于人工智能的图像识别技术,实现对胆道肿瘤的自动识别与定位;在功能评估方面,团队创新性地研发出基于光学原理的胆道测压技术,为临床提供了全新的精准量化工具。

2025年,医院在国家自然科学基金委的十大学部中,已有超过半数实现了项目申报与获批,学科覆盖范围不断拓宽,科研生态愈加多元。

从最初的理念提出,到今天跨学科协同的具体成果,“医工交叉”已不仅是一种方向性判断,更成为医院科研体系中不断孕育新项目、新人才的重要支点。

三、两项“国家重大科研仪器研制项目”的背后

除了推动他人科研,韩苏夏本人也是科研成果转化的参与者和践行者。2021年,他与团队申报的“基于CLI多模态功能成像的肿瘤精准放疗实时监测评价系统研制 ”项目获得国家自然科学基金重大科研仪器研制项目批准立项,直接经费908.54万元,该项目的实施将建立一个放射物理与生物研究新平台,为精准放疗科学研究提供一种新工具。

2018年起,韩苏夏便敏锐地根据临床需求提出肿瘤精准放射治疗面临的问题,并着手组建一支医工交叉团队,通过研制新型科研仪器来解决这些问题。他和团队一起研发设备、申请专利,三年时间不断打磨,最终拿到了近千万元经费。这项成果不仅是医工交叉团队长期协同的结晶,也被列为当年国家基金委项目中心资助强度最大的项目之一。

除此之外,早在2017年起,吕毅院长带领的肝胆外科和外科梦工场团队在国内率先开展高压脉冲电场生物效应基础研究和技术研发工作,与西安交大电气工程学院以及电信学部团队在技术研发和人才培养等方面开展了紧密合作,联合组建的医工交叉研究团队先后获得国家自然科学基金国家重大科研仪器研制项目、国家重点研发计划“数字诊疗装备研发”重点专项等经费支持。

两项“国家重大科研仪器研制项目”的背后不仅彰显了交大一附院在科研落地能力与平台建设能力上的扎实基础,也成为“医工交叉”战略下成果转化路径的典型代表。

这些项目往往由临床真实需求出发,通过医学与工科、数理等学科的深度融合,完成关键核心技术的自主研发,再回到临床使用,形成一个完整的“问题驱动—联合研发—应用反哺”的科研闭环。它既需要前期多年的积累,也离不开机制上的长期协同与推动。

从推动别人到亲自下场,韩苏夏对科研转化路径的深度参与,也让他对“如何组织科研”有了更为深刻的理解。

四、从八成能力到一百五十项科研目标:聚焦科研人才体系的成长与进阶

对于临床医生如何迈出科研第一步,韩苏夏有着明确的理念:科研不应成为临床医生的“额外负担”,而应是其职业发展中的自然组成部分。

“过去总说科研和临床是两张皮,其实这是老观念。今天我们要做的,就是让它重新‘缝在一起’。”韩苏夏说。在他看来,科研能力并非要在临床工作之后“临时补课”,而是在读书阶段就已奠定基础。医院所要做的,是帮助医生把已有的训练转化为科研成果——引导他们从实际病例中提出问题,联合工科、理科老师搭建科研路径,再将成果反哺诊疗体系。

这套理念在青年医生群体中尤为关键。目前医院新入职医生“清一色是博士毕业”,科研思维和方法论已具雏形。如何让这些能力真正“落地”,成为推动科研质量提升的主力军?韩苏夏设定了一个具体目标:三年内人均获批一项国家自然科学基金。

“我始终相信一代比一代强。如果青年医生在头三年内能实现这一目标,我们整体的中标数量肯定可以再上一个台阶。”他说。

为此,医院在机制设计上给予多重保障:从课题申报引导机制、揭榜制项目安排,到“长安讲堂”集中辅导班和导师对接机制,全方位构建起一个让科研‘从0到1’的支持平台。尤其是“长安讲堂”,每周四定期邀请具有基金评审经验的专家坐镇,从选题逻辑到文本打磨,为青年科研人员提供真正“贴身”的指导与反馈。

“我们要做的,就是帮助他们把‘八成的能力’培育成熟。”

而放眼更长远的目标,这一整套机制也正是医院冲刺“2026年实现150项国家自然科学基金”的核心动力来源。“数量增长固然可喜,但在我看来,质量才是王道。”他说。

在他看来,想要在全国竞争中站稳脚跟,西安交大一附院的中标率必须高于全国平均水平。而这,最终仍要回到一个关键词:“本子质量”。机制能推人前行,制度能赋能选题,但最核心的,仍是扎实的研究基础和对科学问题的精准把握。

“机制建立了,队伍带起来了,质量提升了,目标自然也就不远了。”

这不仅是韩苏夏对科研工作节奏的把握与判断,更是一位长期在科研管理一线工作者的笃定与信心。121项的突破只是一个起点,真正关键的,是医院已逐步建立起一整套可持续、能复制、可成长的科研体系。从顶层设计到人才培养,从学科交叉到机制创新,每一环都在为“让科研成为一项可以组织起来的事业”而默默发力。

在这样的组织力和文化氛围中,科研不再是一部分人的单打独斗,而是全院协同、持续进化的共同事业。

而这,正是西安交大一附院真正迈入高质量科研发展“新阶段”的深层底色。

(来源:中华财经网)

扫一扫在手机打开当前页

陕公网安备 61019002002074号

陕公网安备 61019002002074号